TAKエンジ

ダクト火災から命を守るため

自動消火装置の導入を提唱

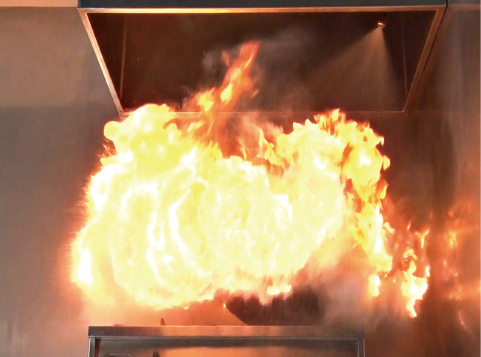

ダクト火災――飲食店やホテルの厨房にあるフードやダクトの油汚れに引火することで起こる火災だ。建物全体に火が広がるため、二次被害も起こりやすく危険度がものすごく高い。

「ダクト火災は、通常の火災とは異なり、通気経路を通じて素早く広がるため、火災規模が拡大しやすい。防火対策や初期消火がとても重要です」と警鐘を鳴らすのは、「TAKエンジ」の川内谷篤社長だ。

同社は、自動消火装置の設計、施工、販売から保守点検を担っている。「フード・ダクト用簡易自動消火装置」は、ダクト内の温度をセンサーで監視。火災発生時に自動起動して消火薬剤をダクトやフード内、厨房機器へすばやく放射して厨房火災を初期消火し、被害の拡大を大幅に抑えることができる。

実際に道内の飲食店で起きた厨房火災における消火事例が数多くあるが、道内での導入はまだまだ進んでいないという。

「施設などへの消防検査の厳格化や法整備が必要です。例えば札幌市の火災予防条例は、全国の政令指定都市と比べて非常に遅れている。フードやダクトの自動消火装置未導入の罰則規定はなく、その重要性が行政から事業主にきちんと伝わっていません」(川内谷社長)

この言葉を裏付けるように、札幌市で同装置の設置が義務付けられている範囲は狭い。

これまでは、不特定多数の人が利用する建物や火災発生時に避難が困難な人が利用する施設である特定防火対象物の地階、もしくは高さ31㍍を超える建物内で、350㌗以上の熱量がある厨房のみだった。昨年からは、60㍍を超える建築物全てが行政指導の対象に追加されたものの、取り付け義務の範囲が限られている事や、避難者の対策が完全ではない事に変わりはない。

一方で関東や中部、関西では病院や飲食店、宿泊施設といった施設の用途や建物の床面積、高さなど、さまざまな基準でフード・ダクトの自動消火装置の設置が義務付けられている。

近年、北海道には多くの観光客がホテルに宿泊しているが、非常時の館内アナウンスや避難経路の表示は日本語と英語のみで、アジア系の観光客に対応していない施設も多い。いざという時に状況が判断できず、避難が遅れる可能性がある。

また飲食店などでは、火災時に避難が難しい施設や行政指導が入った施設でも自動消火装置を導入しない事業主も一定数存在する。

「義務化の範囲を広げ、導入を加速することが、人命を守る事に直結する」と川内谷社長。

消防法では消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などは「消防設備」に分類されている。同社では、自動消火装置を消防設備に追加するため、多方面と協力しながら法制化に向け尽力している。