北海道科学大学

(かわかみ・たかし)1963年北海道生まれ。北海道大学工学部精密工学科卒業。北海道大学大学院工学研究科博士後期課程修了。88年より民間企業にて研究開発に従事。北海道女子短期大学講師を経て、98年北海道工業大学(現北海道科学大学)工学部に着任。2018年より 副学長。22年より現職。

総合大学化を強化。新たな学部と学科で地域課題を解決

――貴学の〝独自性〟は。

川上 まず、24年度から全学部学科の1・2年生を対象とした教育プログラム「HUSスタンダード」がスタートしました。本学では専門性はもとより、社会で求められる基盤能力を養うことを重要視しています。コミュニケーション力や課題発見解決力、自らを律し、学び続ける力など、多様な視点から物事を捉え、異なる意見を理解する力を養うため、専門性に偏らない授業を行っています。

中でも、力を入れているのが課題解決型(PBL)学習です。異なる学部学科の学生の混合チームを編成し、地域のリアルな課題を調査し、解決に導くための意見交換などを行います。さまざまな人との交流を通し、多様なものの見方や考え方の違いを学んでほしい。スタートして1年余りが経過しましたが、多くの学生からコミュニケーション能力の向上など成長を実感したという声が上がっています。

さらに、系列校である北海道科学大学高校と連携した「コンカレントプログラム」では、内部進学を希望した高校3年生の後期から、大学1年生とともに授業を受講します。高校生は大学生と同様に評価され、基準を満たせば高校の単位が認定されるのに加え、入学後に大学の単位が認定されます。これによって高校から大学へスムーズな移行ができるほか、高校3年生で先取りして生まれた授業のない時間(ギャップターム)を留学やインターンシップ、ボランティア活動などの時間に活用できるなどのメリットがあります。

――昨年、学校法人が創立100周年を迎えました。

川上 地域の皆様に支えられてここまで来られました。100周年に向けては「+Professional」をスローガンに掲げ、道内ナンバーワンの実学系総合大学を目標に進んできました。教員や職員、学生たちのおかげでこの目標については一定の成果が得られたと自信を持っています。

昨年8月には次の100周年に向けた新ブランドビジョン「とことん、ひらこう。」を発表しました。①キャンパス②地域③学びの道④可能性⑤組織の5つを〝ひらいていこう〟という意味が込められています。

人類の歴史をたどると、私たちは他者との交流やコミュニティー形成、あるいは防衛のために他者との壁をつくるなど「ひらく」と「とじる」を繰り返してきました。「とじる」ことが悪いことではなく、両方が重要な本能です。ただ、現代社会は「とじる」本能が過剰になっていると感じています。だからこそ意識的にとことん〝ひらき〟、さまざまな課題を解決できる人材を育んでいきたい。

――新キャンパスの設置が予定されています。

川上 JR手稲駅から徒歩圏内の旧手稲鉄北小学校跡地を新たな学び舎とし、27年4月から「手稲駅前キャンパス」として稼働させます。ベースキャンプをコンセプトに4つの機能(楽しい、繫がり、暮らし、学び)を加え、キャンパスの枠を超えた地域一体型の大学および地域連携施設としてオープンな空間にしていきます。構想段階ではありますが、学生と地域住民が交流できるような場所の設置も予定しているので楽しみにしていてください。

――「手稲駅前キャンパス」では新たな学部・学科の設置も計画されています。

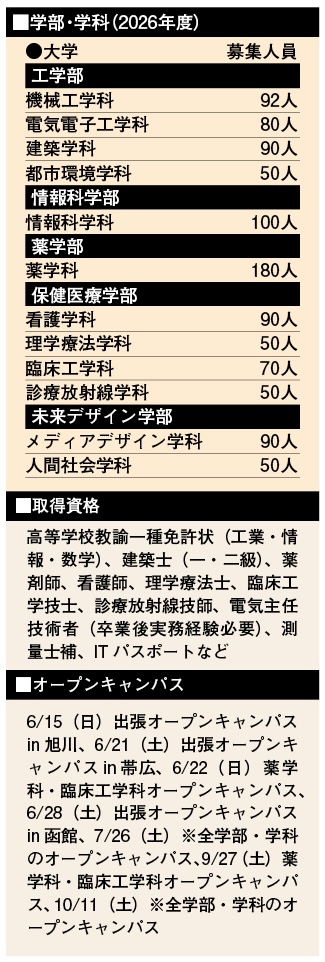

川上 現在、設置構想中で内容変更の可能性はありますが、今年度新設した情報科学部に新たに「経営情報学科」の開設を計画しています。企業や社会の課題をデジタルの力で解決する人材を育成します。我々はデジタルサイエンス分野で強固な基盤を持っているのでその強みを生かし、経営に組み込んでいきます。デジタルの力で北海道地域を支え、発展させられる人材を育てたい。

さらに、新たな学部・学科として社会科学分野を学ぶ「地域創造学部 地域創造学科」の新設も計画しています。地域の課題を分析し、コーディネートする人材を養成します。学生が道内各地を訪問し、地域の方々にご協力をいただきながら実践形式で「まちづくり×ことづくり」を学ぶ学部です。フィールドワークで各地域の魅力を見つけ出し、新たな価値を生み出してほしい。

開設に向けて現在、各自治体との包括連携協定を推し進めています。教職員が道内179市町村の自治体を訪問し、新学科構想の説明や賛同を得る取り組みを行っているところです。各自治体からは、学生が地域に入ることで関係人口の増加や将来的な定住など期待の声が多く寄せられています。

――新学部・学科設置の狙いは。

川上 本学では長年にわたり、エンジニアや医療職などの専門職を養成し、地域を支える人材を輩出してきました。いま北海道は課題先進地域と言われ、専門家だけでは解決が困難になりつつあります。そうした中で求められているのは、課題を的確に見極め、人・モノ・資源を適切に配置・分析し、分野や立場の〝間〟を取り持てる人材です。新設する「情報科学部 経営情報学科」と「地域創造学部 地域創造学科」でこれらの人材を育成し、総合大学化への次の一歩を踏み出します。