企業発展の〝道しるべ〟は〝計画〟にこそあり「吉岡マネジメントグループ」が「経営計画策定講座」を開催

「吉岡マネジメントグループ」が3月に開催した「経営計画策定講座」では、計画策定の意義とメリット、具体的な策定方法をレクチャー。計画を遂行するための具体事例も紹介するなど、全国屈指の経営コンサルティングファームならではの実践的セミナーとなった。

経営の〝道しるべ〟 経営計画策定の意義

AIの台頭や労働人口の減少など、企業を取り巻く環境が劇的に変化する中で、経営者はもとより従業員の〝道しるべ〟となる経営計画の重要性が増している。

ただし、現状と乖離した〝絵に描いた餅〟の計画では、形骸化することは想像に難くない。その点、「吉岡マネジメントグループ」の経営計画策定支援は、類似コンサルティングと一線を画す。経営コンサルティングファームとして会計や人事、人材教育など、多様なカテゴリーの経営支援メニューで企業を支援してきたノウハウを駆使し、経営ビジョン・ミッションの策定から中長期計画まで、「財務」「非財務」「外部環境」などを分析しながら経営計画の策定を一気通貫でサポート。企業経営の伴走者として、数多くの企業を成長に導いている。

経営計画の重要性を広く発信するため、セミナーも全国各地で開催している。3月8日には、札幌市の本社セミナールームで「経営計画策定講座」を開講した。以下、セミナーの一部を紹介する。

第一部では、吉岡マネジメントグループの創業者・吉岡和守会長が創業から今日まで47年間の道のりを振り返り、税理士業務からクラウド会計システム事業への進出など周辺業務への事業拡大、道外進出まで、自身の経営におけるターニングポイントを紹介。今では500人規模にまで拡大した背景も説明した。環境変化への順応力やチャレンジ精神の大切さ、すべての行動指針となる経営計画の意義を自身の経験をもとに語った。

吉岡会長は「会社のトップは、常に旗振り役に徹する必要があり、事業の方向性の根拠となる経営計画が必要不可欠です。トップの思いが計画にしっかり反映されれば、従業員に伝わり、事業や取り組みは加速する。経営計画は、ある種の〝魔力〟のような推進力がある」と話した。

個人税理士事務所から一代で全国屈指のコンサルティングファームに押し上げたトップの言葉に、受講者は熱心に耳を傾けていた。

経営課題が明らかに。非財務面も徹底分析

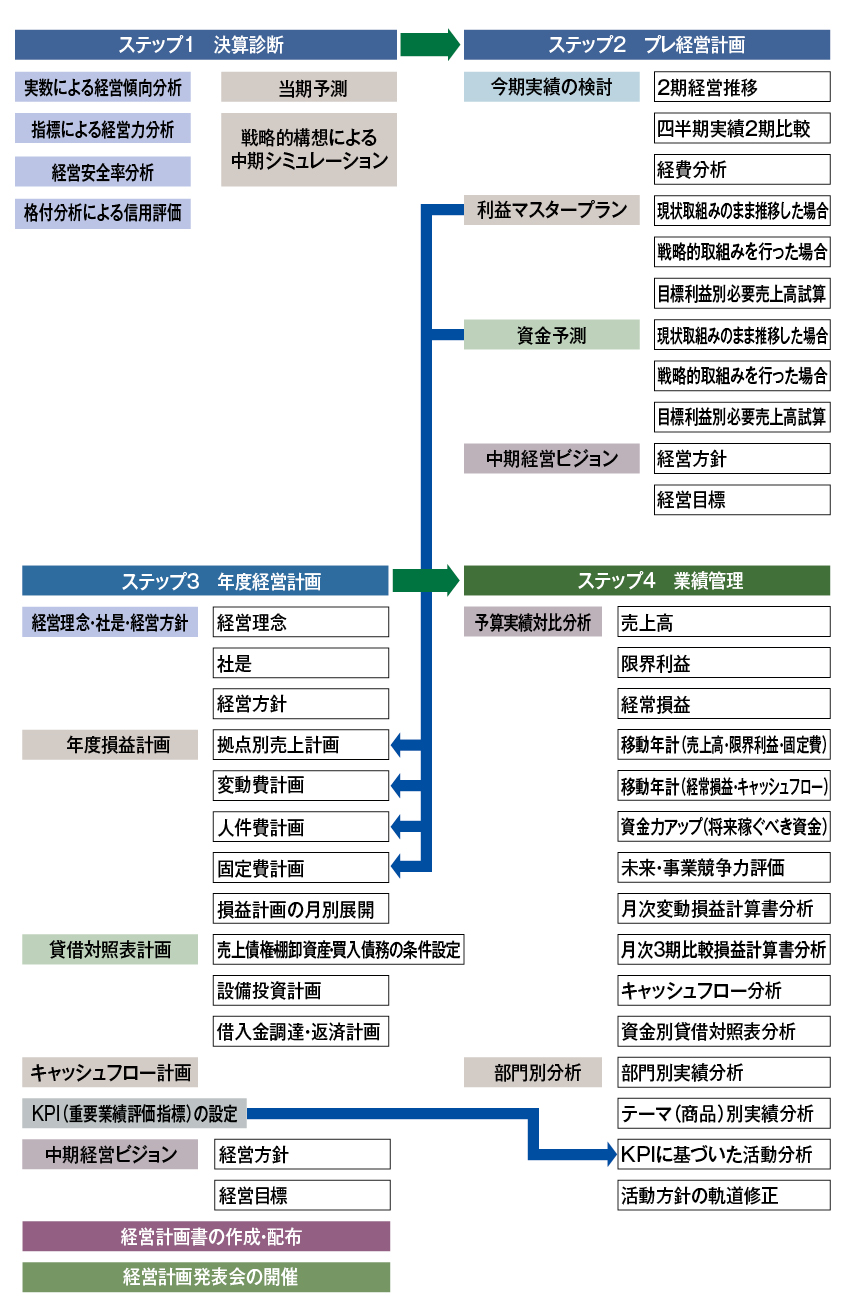

実務講座は山本啓一副社長が担当。「経営分析作成ワーク」「プレ経営計画シミュレーション作成ワーク」「経営計画作成ワーク」など、受講者参加型のプログラムを進めた。

経営計画の第一歩は「自社を知ること」と位置づけ、受講企業からあらかじめ提出された決算書をもとに、財務を総合的に分析。グループ会社の日本ビズアップが提供するクラウド会計システム「発展会計」を用い、決算診断書を受講する各社に配布した。

決算診断では財務状況の分析結果をもとに、資金繰りの健全性の評価、競合との比較も提示され、業界内や商圏内での自社のポジションも客観的に把握できる。〝過去の数字データを未来につなげる〟という分析力の高さも会計事務所を母体とする吉岡マネジメントグループの強みだ。

また、クラウド人材開発システム「発展人材開発」やWEB研修システム「e‐JINZAIシリーズ」、クラウド人事評価システム「発展人事評価」の提供で培ったノウハウを非財務面の分析にも生かす。

社員の採用率、定着率に直結する人事・賃金制度の評価や階層別・職種別の研修プログラムの構築状況、社員教育体制などをチェックシートでジャッジする。その上で経営計画策定の演習を開始した。

経営計画のたたき台となるプレ経営計画にも「発展会計」を活用。直近の決算データをもとに数パターンのシミュレーションが可能で、来期の構想や3年後の損益計算、資金の流れもイメージできる。経営者が〝数字に強くなる〟という副次的効果も「発展会計」の大きな利点だ。

これをもとに年度計画を策定。損益計画だけでなく、計画貸借対照表やキャッシュフロー計画も策定し、月次計画に反映して月次予算書の作成にも取り組んだ。

経営計画の〝遂行〟に向けた業績管理法も解説。吉岡マネジメントグループの業績管理資料を例に、実践的手法を紹介した。山本副社長は「『誰』が『いつまでに』『何をするか』を明確にし、責任の所在を曖昧にしない仕組みづくりが重要」と説明した。

4大経営資源〝ヒト・モノ・カネ・情報〟をつぶさに把握して策定した「経営計画」は、企業の成長に欠かせない重要ファクターだ。社員に将来の希望を持たせることもトップの役割であり、明確な理念と根拠に基づいた〝道しるべ〟を示してほしい。

■決算診断から業績管理までのフロー